|

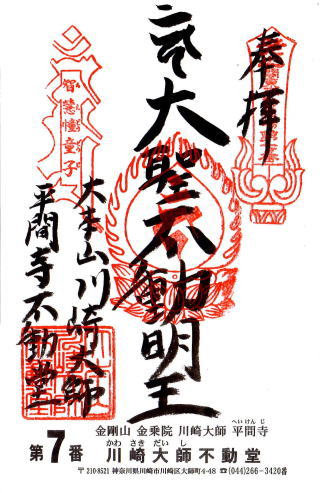

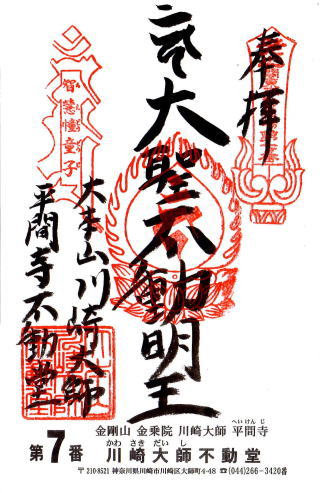

第7番札所

・住所:神奈川県川崎市川崎区大師町4-48

・山号・院号・寺号:金剛山 金乗院 平間寺 不動堂(こんごうさん きんじょういん へいけんじ ふどうどう)

・通称:厄除弘法大師、川崎大師

・不動尊:不動明王(本堂:厄除弘法大師)

・童子:智慧憧童子

・ご詠歌:成田より 遷座うつしまいりし 不動尊 大師とならぶ 法のりのよろこび

・由緒等:神奈川県川崎市川崎区大師町にある真言宗智山(ちざん)派の大本山。詳しくは金剛山金乗院平間寺と称するが、厄除弘法大師、川崎大師で親しまれている。成田山新勝寺、高尾山薬王院とともに智山派の関東三大本山の一つ。大治(だいじ)年間(1126〜31)、平間兼豊(ひらまかねとよ)・兼乗(かねのり)父子の武士が、諸国流浪のすえ川崎の地に住み着き漁業をなりわいとしていたが、あるとき海中より1体の木像(弘法大師像)を引き揚げた。兼乗は当年42歳の厄年であったので、その像を日夜懇(ねんご)ろに供養(くよう)し、厄除けを祈願した。そのころ高野山の尊賢上人(そんけんしょうにん)が諸国遊化(ゆうげ)の途上たまたま兼乗のもとに立ち寄り、尊像の霊験奇瑞(れいげんきずい)に感動し、兼乗と力をあわせて1128年(大治3)一寺を建立したのが当寺の開創で、兼乗の姓平間(ひらま)をもって平間寺(へいけんじ)と号し、本尊を厄除弘法大師と称するようになった。

中世には兵火にかかり衰えたが、江戸初期には六郷宝憧院(ろくごうほうとういん)末寺となり、1648年(慶安1)幕府より朱印6石を寄せられた。明和(めいわ)・安永(あんえい)年間(1764〜81)隆範(りゅうはん)、隆盛(りゅうせい)らが相次いで諸堂を修造して興隆。このころ将軍徳川家斉(いえなり)の参詣(さんけい)を得て寺運栄え、広く庶民に信仰されるに至った。1805年(文化2)宝憧院を離れ、醍醐三宝院直末(じきまつ)となる。1879年(明治12)三宝院を離れ京都智積院(ちしゃくいん)直末、98年に別格本山となり、1958年(昭和33)大本山に昇格した。1945年戦災で諸堂宇を焼失したが、戦後復興に努め、64年に不動堂および本堂を落慶。さらに、中書院、交通安全祈祷(きとう)殿、信徒会館、大山門、八角五重塔を建立し、伽藍(がらん)の偉容を一新した。(YAHOO百科事典HPより)

・雑感:さすがは正月三が日の参拝客数300万人を標榜するだけのことはあります。1月最後の日曜日なのに参道から境内にかけて朝の新宿駅と変わらぬ賑わいです。参道の飴屋の俎板を叩く音が耳に残ってしかたありませんでした。

|